白川静博士の功績は山脈のようだと表現されている。文字学以外にもたくさんの学問到達点がそびえ連なっている。その中でも、詩経学は、そのスタートとなり、博士自身が終生の志業の一つであったと回顧されている。

従来の学説に追随しない研究

白川静博士は、甲骨文字や金文といった中国の古代文字を研究し、『説文解字』に代表される漢字成立の定説を2000年ぶりに改めた文字学者として有名だが、研究のスタートは『詩経』だった。小学校卒業後、大阪の法律事務所で住み込みで働きながら、夜は学校に通う生活を始め勉強を続けた。その法律事務所の『詩経』をはじめとする多くの蔵書を読みふけるうちに、一生読書を続けるために、教員を目指すようになり、研究者の道を歩み始められた。学位論文も、『万葉集』との比較研究を視野に入れながら『詩経』に民俗的な解釈を試みた「興の研究」だった。

甲骨文字や青銅器が出土していなかった時点で、『説文解字』を著した許慎は漢字の最も古い形の甲骨文字と金文を知ることがなかった。秦による漢字統一や焚書によって残った篆文・籀文・古文では文字の原形を失ってしまっていた。

『詩経』においても、儒教の経典である四書五経の一つであったことから古代歌謡を後世に残すという奇跡となったが、道徳的解釈を求めたり左氏伝の史実にあわせようと牽強附会の解釈がなされてゆがめられた点もあった。

詩経学は、『論語』から孔子が音楽として聞いていたことがわかるように、まずは楽師による伝承の時代から始まる。孔子の「関雎」へのコメントとしては、『論語』泰伯第八の十五「第一楽章の楽師長の独唱から最終楽章の合唱合奏まで、その美しさは、ひろびろのびのび耳一杯に響き渡ることだ。(子曰、師摯之始、關雎之亂、洋洋乎盈耳哉。)」や八佾第三の二十「関雎の詩は、房中歌として夫婦愛の喜びを表しているが淫らということはなく、求める者の哀感やつらさも表しているが悲嘆と言うほどでもない。調和がとれている。(子曰、関雎楽而不淫、哀而不傷。)」などがある。貴族たちの饗宴の中で演奏されていたと記録されているものなどは、伴奏の編曲などの面で工夫させていただいた。孔子を感動させた編曲演奏とは、どのようなものだったのかはわかりませんが、この伴奏の私なりの工夫についても御試聴いただけると幸いです。

誤った「興」の解釈の修正

春秋から戦国への混乱や秦の焚書などを通して楽が失われ解釈も必要となり、古典の学として四家詩の思想家たちによるものとなっていく。その中でも毛詩の学が中心となり経学となり、わかりにくい箇所の意味づけとして列国の説話に附会されるものもできていった。

詩の六義がある。性質的な分類である「風・雅・頌」と修辞上の分類である「賦・比・興」である。この「興」についての研究「興の研究」が白川博士の学位論文であった。興は「たとへ歌」「隠喩」と解釈されているが、この隠喩が詩経の経典化の中で、政治的・道徳的な美刺(ほめる・そしる)の解釈が加えられていってしまった。

宋代には朱子などによって文学として見直されたり、清代以来の考証学による訓詁的研究の大きな進歩があったりした。

ただ、白川博士はこれらの研究を「比喩的にいえば、墓誌や地表の調査に終始していて、玄室内の調査には及ばなかった」としている。そして、玄室内の調査に、古代歌謡として、歴史学的方法と民俗学的方法を試みたとしている。グラネーによる宗教社会学的研究や松本雅明氏や聞一多氏による発生史論的、解釈学的試みの成果を認めながらも、旧説の道徳的解釈などを拒否しただけとして、民俗学的課題としてとらえたり、金文などの同時資料や民謡から展開した古代歌謡としての社会的背景を同じくする『万葉集』との対比を通して解明しようとした。

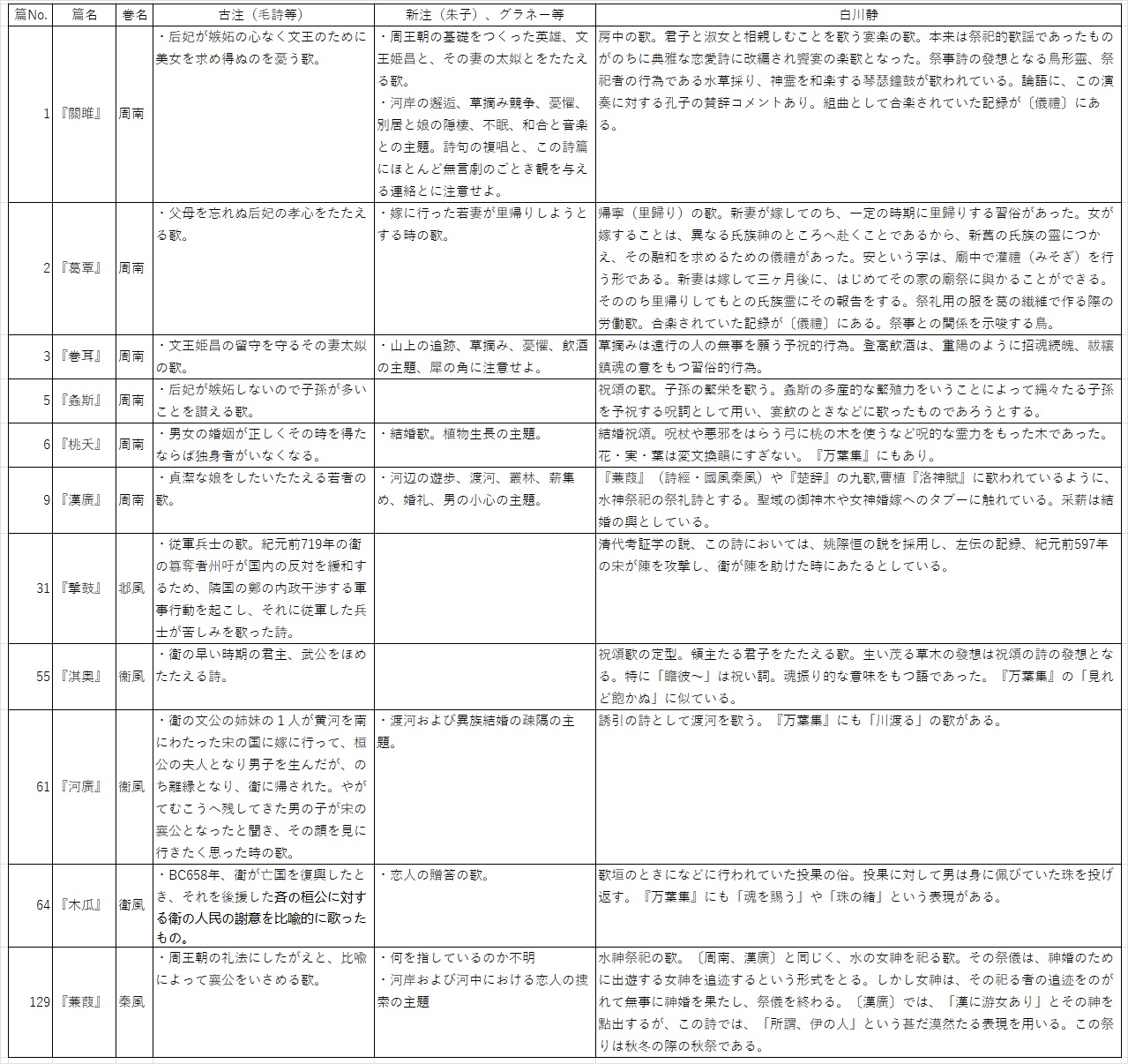

現時点で発表している11篇について、誤った「興」の解釈の修正状況を表にしてみた。

白川文字学の成果によるもの

白川静博士は『詩経』を古代歌謡として研究してこられたわけだが、漢字「歌」については、『説文解字』も説明できなかった「歌」の構成要素である「可」の中の「口」が、口ではなく神への祈りの言葉を入れる器「サイ」であるとする白川静博士の発見がポイントとなる。「可」は木の枝で「サイ」を殴ち、その祈り願うことが実現することを神にせまる意味だという。「欠」は立っている人が口を開いて叫んでいる形で、神にせまるとき、その神に祈る声にはリズムをつけて、歌うように祈ったのであろうとしている。また、日本語の「うたう」は、日本語では「打つ」「訴う」と関係があり、神に「訴ふ」ことであり、後には美しいリズムが神を楽しませ、その願いが成就されると信ずるようになったとしている。

一般に古注と呼ばれる毛詩の段階までで解釈されたものには、全く理解不能のものがある。ここで吟誦にしたものの中では、周南の『漢廣』と秦風の『蒹葭』である。朱子による新注においては、何を指しているかわからないとしている。

『漢廣』の「南有喬木、不可休息。漢有游女、不可求思。」における古注による解釈の例としては、「そそり立つ木は陰が少なくて休めない。遊女がいるが周の徳化が及んで固くみだりに言い寄れない。」(吉川幸次郎訳)としている。

まずは、白川文字学の「游」への成果が大きい。漢字「游」は、人が旗を持って外に出歩くという形。その旗は氏族の印で、そこには氏族の神、霊が宿る。自分が住んでいる本貫の地を離れる時は、異なった神々がいる世界に入るため、自分の氏族の神の旗印を掲げて出て歩く。氏族神である神も時々姿を現す。だから、それを迎えたり送ったりするお祭りをする。それがだんだん定例的になって、決まった日に神を迎えて祀る。祭りは、うかれた神を迎えて神と共に遊ぶ。神は人間の愛情の対象として求めることはできない。

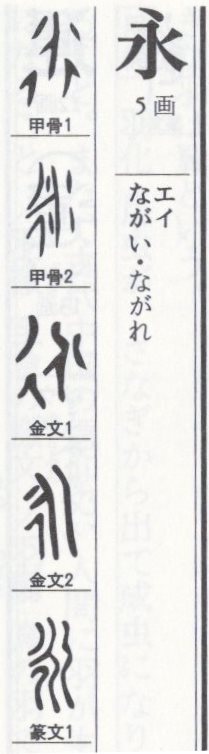

各章の最後に「漢之廣矣、不可泳思。江之永矣、不可方思。(漢の広きこと泳ぐべからず、江の永(はや)きこと方(いかだ)すべからず)」と嘆いて祭りを終える点でも納得できる。

「永」の字は川が合流して急疾を加え、いざよう形とし、「ながき」ではなく「はやき」と訓じている。『字統』では、用例としてこの『漢廣』を引いて、「長江と漢水の合するところ、水勢がさかんで、方(いかだ)では渡りきれない意としている。

「遊女」への誤解を水神祭祀・神婚説話・神婚譚・御神渡で、「南有喬木」を御神木信仰で考えれば、現代の日本人にも理解可能な範囲と思われる。こうした点から、白川静訳「みんなみの神の高杉 息ふすべなし 漢水の女神渡らふ 求むすべなし」を参考発展させたつもりで、「御神木の下にゃ息ふすべなし 神の御神渡り求むすべなし」とさせていただいた。「そそり立つ木は陰が少なくて休めない。遊女がいるが周の徳化が及んで固くみだりに言い寄れない。」といった訳は出る隙もないだろう。

『葛覃』では、新妻が嫁して三ヶ月後に嫁ぎ先の廟見の礼を許され、その後、里帰りして実家の氏族霊に報告する帰寧の礼を行っていた古俗を引き出し、その祭礼用の服を葛の繊維で作る際の労働歌であるとして婦徳などに結びつける古注の解釈を否定している。そして、「安」の字は、まさにこうした両家の安寧をはかる際、嫁いできた新婦が廟見の礼によって、嫁ぎ先の氏族霊を受けて嫁ぎ先の家人となる儀式の様だとしている。

四庫全書に採用されなかったり福井県ゆかりの学者たちの学説にも

『撃鼓』では、古注、新注とも、従軍兵士の歌として、左伝の記録、紀元前720年の衛の簒奪者州吁による陳と宋にも出兵を勧告しての鄭への軍事行動に結びつけている。しかし、白川静博士は、不一致点が多いとして、清代考証学の説、この詩においては、姚際恒の説を採用し、左伝の記録、紀元前597年の宋が陳を攻撃し、衛が陳を助けた時にあたるとしている。姚際恒については、その著述が、従来説を覆すものだったこともあり、多くの著述が四庫全書に採用されなかったとのことだ。白川静博士の全ての研究がそうであるが、詩経学においてもそうした書籍にまで調査を広めていることがわかった。

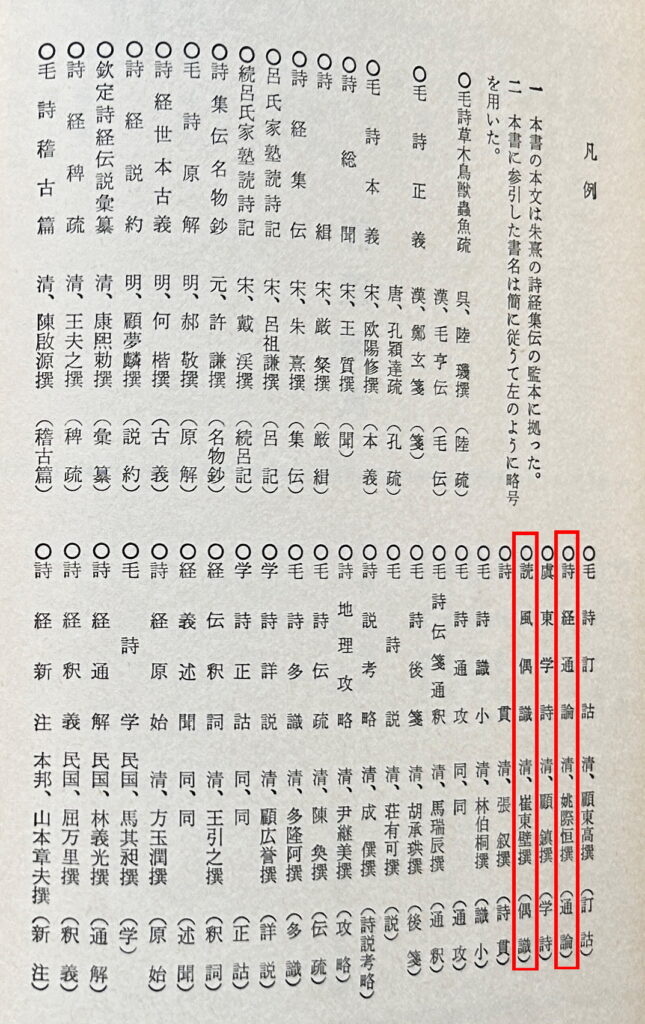

白川静博士の恩師である橋本循氏の筑摩書房刊世界古典文学全集 2『詩経国風・書経』の参考文献を見ると、吉川幸次郎氏による岩波中國詩人選集『詩経國風』ではまだ体系化されていないとして参考にされなかった崔述(崔東壁)や姚際恒の書籍も列挙されている。白川静博士が福井県福井市出身、白川静博士の恩師である橋本循氏が福井県越前市(旧今立町)出身であり、福井県人が詩経学に関わっていることを知ることができ、誇らしいことだ。余談だが、東洋史の創唱者とされる那珂通世は戊辰戦争を避けるため盛岡藩から越前藩邸に預けられていたり、校長を務めた東京女子師範では杉田定一の妻となる杉田すゞ(旧制藤田)が学び卒業後教員となったりして福井と関係するが、彼の『崔東壁先生遺書』は、胡適や顧頡剛らの中国の疑古派にも影響を与えている。